こんばんわ。

蚊に刺されの痒みも取れてきた、暇人のそあです。

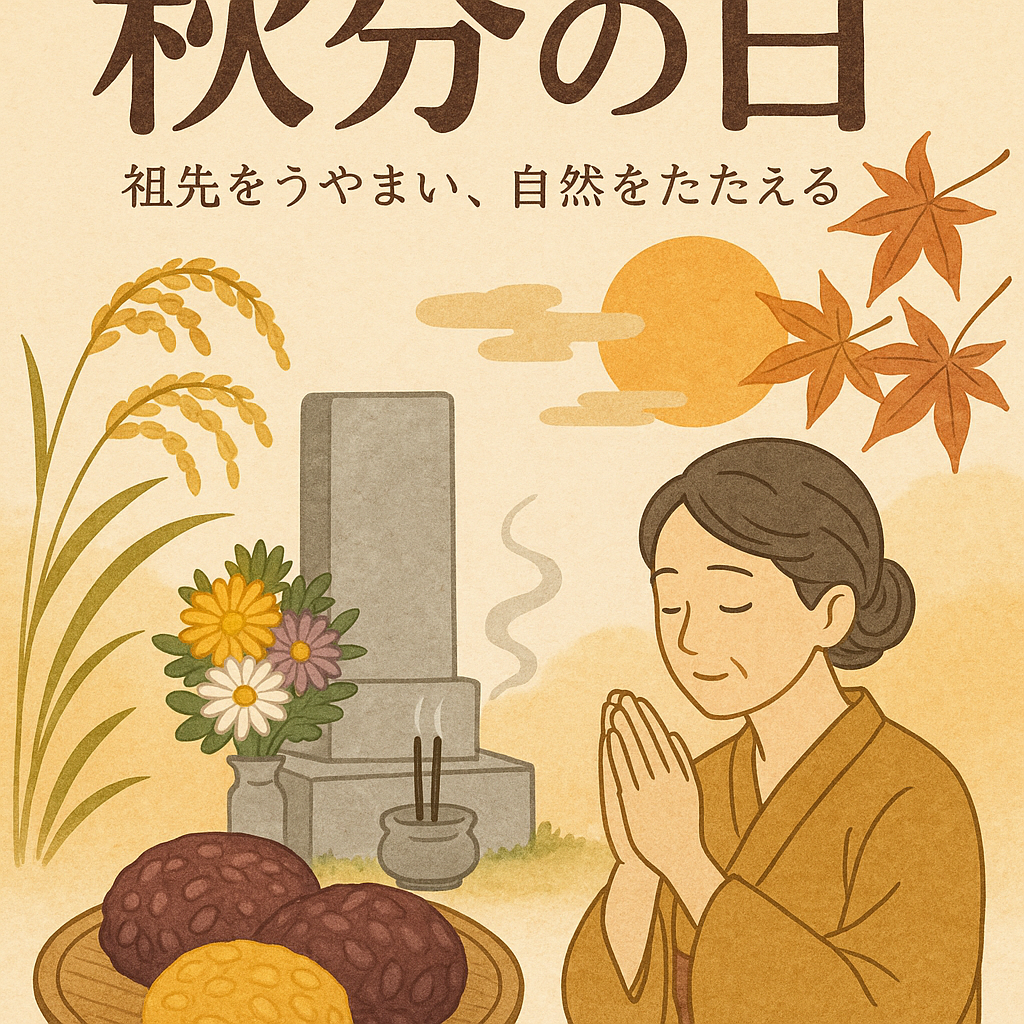

本日は国民も祝日の「秋分の日」です。

実際どんな日なのか気になったので、記事にしていきます。

秋分の日の基本情報

秋分の日の定義と日付

秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日を指します。

昼と夜の長さがほぼ等しくなるため、自然界のバランスを象徴する日とされています。

日付は毎年9月22日、23日のいずれかで、国立天文台の観測結果に基づいて決まります。

(祝日としては22~24日のいずれかになることも。)

国民の祝日としての位置づけ

日本では1948年(昭和23年)に制定された祝日法により、

「祖先をうやまい、なくなった人々をしのび、自然をたたえる日」として定められました。

これは単なる天文学的現象の日ではなく、精神的・文化的意義を伴った重要な祝日です。

秋分点と天文学的背景

秋分点とは、太陽が黄道上を移動する際に天の赤道を南へ横切る瞬間を指します。

このとき、北半球では秋が本格的に始まり、南半球では春が到来します。

つまり、日本にとって秋分の日は「秋の到来を告げる節目の日」でもあるのです。

秋分の日は昼と夜の長さがほぼ等しい日であり、

秋の訪れを感じるためにあるのかもしれませんね。

秋分の日の歴史

古代日本における太陽信仰

古代の日本では、太陽を神格化して崇める信仰が強くありました。

太陽の動きに基づいて農耕暦が作られ、豊作祈願の祭りが行われていました。

秋分の日は、太陽の力を感じる特別な節目として位置づけられていたのです。

明治時代に祝日となった経緯

明治時代に入ると、西洋式の暦が導入されました。

その中で、秋分の日は「秋季皇霊祭」として皇室行事と結びつき、

祖先祭祀の日として重要視されました。

その後、戦後の祝日法により現在の「秋分の日」として国民の祝日になりました。

現代まで続く意味の変化

戦前は国家的な祭祀の意味合いが強かったものの、

現代では「自然への感謝」と「祖先供養」の両方を象徴する日として、

多くの人々に親しまれています。

暦的な歴史から後にいろんな意味付けがされていったというわけですね。

秋分の日に込められた意味

祖先を敬う日としての意義

秋分の日は「お彼岸」の中日にあたるため、先祖の墓参りをする風習があります。

これは、自分のルーツを大切にし、亡き人々に感謝する日本独自の精神文化を反映しています。

自然をたたえる文化的背景

秋分の日はまた、農作物の収穫期と重なるため、自然の恵みに感謝する意味も込められています。

人と自然との共生を意識する大切な節目なのです。

春分の日との違い

春分の日も昼夜がほぼ等しい日ですが、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」とされています。

春が「命の芽吹き」を象徴するのに対し、秋分は「命の実りと感謝」を象徴している点が異なります。

暦的な背景と祖先を敬う日として二つの側面があるのは

少しややこしい気がします。私の意見ですが(笑)

秋分の日とお彼岸の関係

「彼岸入り」「彼岸明け」とは?

お彼岸は春と秋の年2回あり、それぞれ7日間続きます。

秋分の日は「彼岸の中日」にあたり、その前後3日間を「彼岸入り」「彼岸明け」と呼びます。

この期間は仏教的に「此岸(現世)」と「彼岸(浄土)」が最も近づく時期とされ、

先祖供養を行うのにふさわしい日とされてきました。

墓参りの風習とその意味

お彼岸には多くの家庭が墓参りを行います。

墓石を清め、花や線香を供えることで、亡き人々への感謝と追悼の気持ちを表します。

これは単なる習慣ではなく、家族の絆を再確認する大切な時間でもあります。

お供え物と食文化(おはぎなど)

秋のお彼岸といえば「おはぎ」です。

もち米を小豆で包んだこの食べ物には、「邪気を払う」とされる小豆の力が込められています。

春には「ぼたもち」と呼ばれる同じ食べ物が供えられますが、

呼び名が季節の花(牡丹・萩)に由来しているのが特徴です。

お彼岸の時期に帰省することが少なくなってしまってます。

帰省が大変なのもありますが、家族を大事にすることは大切ですよね。

各地の風習と行事

地域ごとの祭りや行事

日本各地では秋分の日前後に、収穫を祝う祭りや祖霊祭が行われます。

たとえば、東北地方では稲刈りの始まりを祝う行事があり、

関西ではお寺で彼岸会(ひがんえ)が営まれます。

秋の収穫祭との関連

秋分は農業と深く結びついており、五穀豊穣を祈る収穫祭と同時期に行われることが多いです。

これにより「自然への感謝」と「祖先への供養」が一体となった独自の文化が形成されました。

田舎育ちのため、秋は黄金色の稲穂の景色が思い浮かびますね。

稲刈りで泥まみれで嫌だと思ったのも、今となればいい思い出ですね。

秋分の日の食文化

おはぎとぼたもちの違い

おはぎは秋の彼岸に食べられるもので、萩の花の咲く季節にちなんで名付けられました。

一方、春は牡丹の花にちなんで「ぼたもち」と呼ばれます。

材料や作り方はほぼ同じですが、呼び方が季節を反映している点が興味深いところです。

季節の食材と日本の食卓

秋分の頃は新米の収穫期でもあります。

栗ご飯やきのこ料理、サンマなど秋の味覚が食卓を彩ります。

食を通じて自然の恵みに感謝することも、秋分の日の重要な要素です。

おはぎとぼたもち、言われてみれば同じものかも!

ちょっと豆知識として脳内にメモメモ。

世界における秋分の日との比較

中国の中秋節との違い

中国では秋分の時期に「中秋節」があり、月餅を食べながら満月を鑑賞します。

これは家族の団らんを象徴する行事で、

日本のお彼岸と同じく家族や祖先とのつながりを大切にしています。

ヨーロッパの秋分祭(ケルト・北欧文化)

ヨーロッパでは古代ケルト人が秋分を「メイボン」と呼び、

収穫と太陽に感謝する祭りを行っていました。

北欧神話でも秋分は重要な節目とされ、収穫や生命の循環を祝う儀式がありました。

どの国も暦に結び付けて祭りや行事を行っているみたいですね。

この時期に海外旅行すると他国の文化を知ることにも繋がりますね。

秋分の日に関する豆知識

秋分の日が9月22~23日で変動する理由

秋分の日は毎年同じではなく、地球の公転周期と暦のズレによって変動します。

国立天文台の観測に基づき、前年2月に翌年の秋分の日が官報で告示されます。

秋分の日の英語表現

秋分の日は英語で “Autumnal Equinox Day” と表現されます。

海外に向けて説明する際には

「the day when day and night are almost equal in length」

と補足すると分かりやすいでしょう。

国立天文台の人が前年ごとに決めているのは初めて知りました。

英語で表現するのは紹介する際に必要だけど、なかなかタイミングが計れないですね(笑)

コメント